| マニュアル頁 |

マニュアル

項目 |

質問内容 |

回答 |

参考 |

| 全般 |

本積算マニュアル(案)の位置づけは?

本積算マニュアル(案)は公的にオーソライズされたものですか? |

本積算マニュアル(案)は、浮体式係船岸開発当初、この工法に関する積算の考え方がなかったので、研究会

で自主的に調査研究して作成したものであります。参考まで当会より関係公的団体等に無償配布しております。

従いまして、本積算マニュアル(案)は公的にオーゾライズされたものではありません。

作成に当たっては、ある程度の実態調査と関連する公的積算基準を準用し歩掛等を定めており、不定期ではありますが内容を見直し、改訂作業を行っております

ので、それなりに実用に耐えうるものとなっていると考えます。しかしながら、基本的には発注者様の参考資料として取り扱っていただき、利用に当たっては発

注者様でご判断していただきたいと考えております。 |

|

| 全般 |

本積算マニュアル(案)は、毎年発行(見直されて)されていますか? |

大前提として、本積算マニュアル(案)は、研究会で自主的に調査研究して作成しているものであります。

従いまして、内容等に不都合が生じ、それらを反映し、見直しを行うために1年以上の作成期間が必要で、その改訂版発行には3、4年要しているのが実情で

す。 |

|

| 全般 |

本積算マニュアル(案)はどのような公的積算基準を参照していますか? |

本積算マニュアル(案)-平成19年4月版-は、以下の積算基準を参照しております。

・「漁港漁場関係工事積算基準(平成18年度版)」-(社)全国漁港漁場協会

・「国土交通省土木工事積算基準(平成18年度版)」-(財)建設物価調査会

・「ハイブリッド浮体製作工積算基準-港湾新技術・新工法積算基準ライブラリー(平成19年4月)」-(財)港湾空港建設技術サービスセンター

本積算マニュアル(案)は定期的に改訂版が発行されませんでの、上記基準の参照部分(P128~P131に明記)につきましては最新版を参照下さい。

|

|

| 全般 |

本積算マニュアルは、杭係留を想定していると思うが、チェーン係留に適用可能か? |

本体製作までは参考にできると考えられますが、係留工についてはチェーン係留のものは対象としておりませ

ん。 |

|

| P13 |

1-1.

鋼製浮体

材料費 |

鋼桁製作工の材料費において、ボルト、ナット等は直接材料費に含まれるか、補助材料費か? |

ボルト、ナット等は直接材料費に含まれます(他の積算基準(橋梁等)でも同様の取扱いで、一般的な考え方

です)。

また、必要なボルト、ナット等は、サイズ、材質別に拾われ、図面や数量計算書に記載されています。 |

PCと鋼の合成構造浮体/鋼桁製作も同じ考え方です(P35参照)。 |

| P18 |

1-1.

鋼製浮体 |

鋼製浮体を製作する上での、仮設費、足場等の費用はどのように考慮されていますか? |

鋼製浮体の製作時の足場は、基本的に「工場管理費」に含まれております。

但し、通常工場設備にて対応できないものの仮設につきましては、設計内容をご確認の上、別途考慮するようお願いいたします。

(ex::高さが2mを超えるものは、「足場工」として直接工事費で計上する等) |

【注意】

PCと鋼の合成構造浮体の製作における、コンクリート工事に係わる足場等につきましては、考慮いただけますようお願いいたします。(P39~P47) |

| P18 |

1-1.

鋼製浮体 |

製作工数に関し、5.5人工は鋼材重量(鋼板、型鋼等)全てにかけるのですか? |

全てにかけます。 |

|

P13

P32

P38 |

工場管理費 |

工場管理費は40%となっているが、SCOPE基準(*)は35%である、どのように対処すべきか? |

SCOPE基準もH19年4月版より、工場管理費は40%となっております。最新の基準を参照いただけま

すようお願いいたします。 |

(*)ハイブリッド浮体製作工積算基準(港湾新技術・新工法積算基準ライブラリー)-(財)港湾空

港建設技術サービスセンター |

| P23 |

1-1-3.

工場塗装費 |

工場塗装の労務費は「橋梁塗装工」単価を採用するようになっているが、SCPE基準(*)では「船舶製作

工」となっている、どのように対処すべきか? |

本積算マニュアル(案)はハイブリッド浮体のみならず鋼製浮体についても対象としており、当初、標準塗装

は橋梁の塗装仕様を参考に基準案を作成しました。従いまして塗装工としては、橋梁塗装工でご提案しております。具体的な設計塗装仕様を考慮して、適切な労

務単価を設定下さい。 |

|

| P24 |

1-1-3.

工場塗装費 |

2次素地調整は、製品プラストをおこなわければならないのですか? |

通常、電動工具使用で対応しております。設計によりご指定されている場合は、それらを考慮下さい。 |

|

| P24 |

1-1-3.

工場塗装費 |

前処理の単価を教えてください? |

物価版、見積あるいは発注者様の単価(橋梁)によりご判断下さい。 |

|

| P26 |

1-1-3.

工場塗装費

標準塗装(案)表 |

表に「タールエポキシ」があげられているが、道路協会発行「道路便覧」によれば、タール系は好ましくない

とのことで、削除されている。研究会ではどのように考えていますか? |

水産庁監修の「漁港・漁場の施設の設計の手引き」等に基づき採用しています。

好ましくないとの配慮から、タール分のない「タールフリー」を使用している場合があります。(物価版にも記載があります。) |

|

| P35 |

1-2.

PCと鋼の合成構造浮体

鋼桁製作総括表 |

RCハイブリッドタイプの浮桟橋を本積算マニュアル(案)にそって積算しているところなのですが、P35

の補助材料費率を乗じる直接材料費とは、①鋼材②スタッド材料費③その他材料費のうちの③のマンホール等・・・の材料費も対象となるのでしょうか?また、

同様に②のスタッド類はコンサルは 購入品に計上しているのですが、補助材料費率の対象となるのでしょうか?

|

本積算マニュアルは、RCハイブリッド(RCと鋼の合成浮体)浮体を対象としておりませんが、適用に当

たっては発注者のご判断と考えます。

P35(PCと鋼の合成浮体-PCハイブリッドタイプ)の補助材料費ですが、鋼材費、スタッド材料費、購入部品費(マンホールのみ適用-鋼桁加工時に溶接

にて取付)の合計に対する15%を考えております。

|

|

| P35 |

1-2.

PCと鋼の合成構造浮体

鋼桁製作総括表 |

本積算マニュアル(案)(平成9年5月)によると、艤装品(ステンレス部分)のに酸洗い工を記載しており

ましたが、平成19年4月版には「酸洗い工」に係るものが記載されていません。このことに係る経緯など教えて下さい? |

物価版のステンレス材料の記載が酸洗処理済に変わったため、本積算マニュアル(案)からはずしたと考えら

れます。

ただし、ステンレス材を溶接した場合、溶接部で酸洗が追加処理として必要な場合は別途計上する必要があると考えます。 |

|

| P41 |

1-2.

PCと鋼の合成構造浮体

(3)躯体製作架台 |

製作架台の代価表中のレディーミクストコンクリートの規格が「高炉B16-8-40」となっているが、最

近は「B18」ではないか? |

製作架台用コンクリートは最低の仕様で「B16」としておりましたが、最近、「B16」はJISの対象外

となっており、JIS規格の最低は「B18」からとのことであります。

従いまして、「B18」の採用が妥当であると考えます。 |

次回改訂時に変更いたします。 |

| P47 |

1-2.

PCと鋼の合成構造浮体

(10)コンクリート工 |

H9年までは膨張材が入っていたが、H14から削除されていますが、理由は何でしょうか? |

「漁港漁場関係工事積算基準」((社)全国漁港漁場協会)等他の積算基準の記述(「4.1ケーソン式

or4.2ブロック式におけるコンクリート」を参照下さい)に合わせるため、削除されております。ただし、コンクリートの品質を改善するため(「浮体式係

船岸設計・施工マニュアル(案)-付録:資料-コンクリートの品質を改善する方法」を参照下さい)必要に応じて、混和材等を別途計上願いたい。 |

|

| P53 |

1-2.

PCと鋼の合成構造浮体

1-2-4 地組工 |

P53 「1-2-4 地組工」で以下の質問です。

1.「地組重量」とは、どの部分の重量をいうのか?

2.「地組時の主桁継手数」とは、どの箇所をいうのか? |

P53地組工は、「PCと鋼の合成構造浮体」の鋼桁部分を工場で製作し、現場近くの一般ヤードに輸送し

て、それ以降のコンクリート工等を行う場合に考慮するものです。従いまして、

1.地組重量は、内部鋼桁総重量です。

2.地組は面組した横桁(隔壁)を縦桁で接合するようになりますが、その接合箇所の数が、地組時の主桁継手数になります。

|

|

| P54 |

1-3.

FRP製浮体 |

簡易浮桟橋(FRP製、発砲スチロール製など)

の設置に関する歩掛として参考となるものがないため苦慮しております。本積算マニュアル(案)へ簡易浮桟橋の設置に関する歩掛を追加で掲載するような予定

等はないでしょうか?

|

本積算マニュアル(案)については、ご利用いただいている皆様のご意見等に基づき引き続き改訂の努力をし

て参ります。その折貴殿のご意見についても所属会員におはかりいたしますが、当面は以下の理由で追加掲載する考えはありません。

【理由】

簡易型浮桟橋については、各種タイプがあり、現場条件、設置方法等もそれぞれ異なることから、その設置工事の実例を調査研究しても標準的なものにはまとま

らないと考えられます。また、一般的に簡易型浮桟橋は購入品扱いとなっており、発注者がその見積りをとる場合に、設置工事についても合わせて見積りをと

り、その妥当性を類似の歩掛からチェックすることで適正な工事が可能なものと判断されます。

|

|

| P54 |

1-3.

FRP製浮体 |

FRP製浮体等簡易型浮体について、質問します。

1.本積算マニュアル(案)で積算価格の構成に、「工場工事原価」がありますが、どのような場合に、「工場工事原価」という取扱をするのか。

2.このような浮体の場合は、工場渡し価格を、「工場工事原価」としてよいか。

3.また、一般資材と同じように、請負業者がメーカーから買い取り、現場で受け取るだけという手順のため、直接工事費の「材料費」ではないかという考えも

ある。本積算マニュアル(案)に従い、これを「工場工事原価」として扱うのが適切か。 |

1.本積算マニュアル(案)で「工場工事原価」として扱っているのは、設計図書に基づき工場製作でなけれ

ば出来ない工事部分の原価としております。橋梁工事等と同じです。

2.そのとおりです。

3.簡易浮桟橋は既製品です。この場合、「輸送工」を含めた価格(現場渡し価格)を「材料費」として計上することも可能と考えられます。また、上の2のよ

うに、輸送費を含まず「工場工事原価」とすることでも良いと考えます。この辺は、発注者のご判断に任されていると考えます。 |

|

| P56 |

1-5.

連絡橋

1-5-2製作費 |

「連絡橋製作標準歩掛表」で連絡橋総重量により、製作歩掛を算出するようになっております。もし、例えば

同規格・寸法の連絡橋を3基同時発注する場合、

1.3橋×連絡橋1橋当りの単価(1橋の重量から算出)

2.3橋合計重量で標準歩掛を適用して、その工数を1橋ずつに適用して積算する(3橋の総重量から算出)

の二つの考え方が出来ると思いますが、本積算マニュアル(案)の考え方は?

また、一般の橋梁工の鋼橋製作費にある「重連による補正」的な考えはないのでしょうか? |

本積算マニュアル(案)では、実態に則し、1橋づつ標準歩掛を適用し、×3で3橋を

積算します。すなわち、ご質問の1の考え方です。

また、同様に重連による補正は想定しておりません。 |

|

| P57 |

1-6.

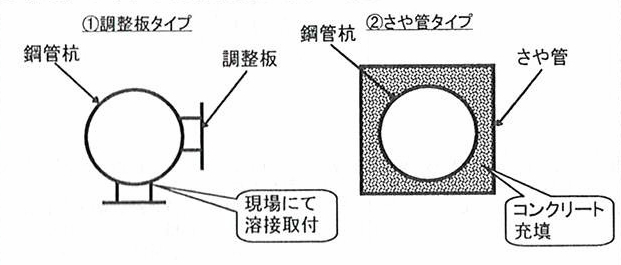

係留杭製作(杭頭連結材・調整板) |

浮体式係船岸の係留杭の調整板にさや管方式にしている。このさや管方式の積算に本積算マニュアル(案)が適用できるか。

できないのであれば、他の積算方法があるか? |

・調整板については、

①杭に鋼板を直接溶接で取り付けるタイプ

②杭に四角い管状の鋼板(さや管)をかぶせ、管内にコンクリートを充填するタイプの2種類があります。

・本積算マニュアル(案)は、①タイプを対象としております。

・しかしながら、②タイプの工場製作に関して、本積算マニュアル(案)の歩掛りの適用が可能であると考えます。

・また、②タイプの現地取付に関しては、本積算マニュアル(案)(P92)の歩掛りを参考とし、コンクリート充填等を別途考慮して積算下さい。

|

①調整版タイプ

②さや管タイプ  |

| P57 |

1-6.

係留杭製作(杭頭連結材・調整板)

1-6-3製作歩掛 |

「1

-6-3製作歩掛」の数式中、「+製作標準歩掛×杭重量」の「製作標準歩掛」は、下表に示されていませんが、どのような数値を使った

らよいか教えて下さい。 |

杭

頭連結材中の鋼管杭にて加工する部分を考慮しており、杭頭連結材の製作標準歩掛(=6.5人/工)を採用下さい。 |

|

| P57 |

1-6.

係留杭製作(杭頭連結材・調整板)

1-6-3製作歩掛 |

本積算マニュアル(案)P57の「製作標準歩掛表」の「杭頭連結材(工場製作)6.5人/t」および「調

整板(工場製作)11.0人/t」のそれぞれの工数には、工場製作時における溶接作業(あるとすれば)に必要な人工が含まれていないのか。工場製作とは、

単に鋼板を切り取り、あるいは曲げるのみの加工か。もし、溶接作業も含まれているとすれば、その工数を分解して知りたい。 |

調整板及び杭頭連結材の工数には、工場製作時に必要な溶接作業を含んでおります。また、工数については、

本積算マニュアル(案)の作成当初、工数調査をして提案しているものですが、切断、加工、溶接等細かく分けての調査でないので(少量部材の製作なので、分

解調査も実態的に不可能)、ご質問にあるよう工数を分解することはできません。 |

|

| P57 |

1-6.

係留杭製作(杭頭連結材・調整板)

1-6-3製作歩掛 |

前記回答の中にあります、工場製作時に必要な溶接作業とは、どこまでを指すのか分かる範囲とは?

①全て溶接完了

工場で全て完成しており、本積算マニュアル(案)P91の杭頭連結材取付を積算計上し、現場では、杭頭連結材と打設された鋼管をつなぐ溶接だけをすれば

よい状態。

②いくつかに分かれている

現場での誤差等を考慮し、現場で加工溶接できるよういくつかに分かれている。 |

杭が所定の位置に精度よく打設されているとの前提で、鋼管杭と連結材をつなぐ溶接だけで良いです。杭の打

設精度に合わせ現場で調整する必要が生じる場合は、別途考慮が必要です。

現場での取付、調整を考慮して、工場にて加工するようになります。

①②とも基本的に、製作図面に現

場溶接の指示がある部分が現場での溶接作業で、それ以外は工場製作分になると考えます。 |

|

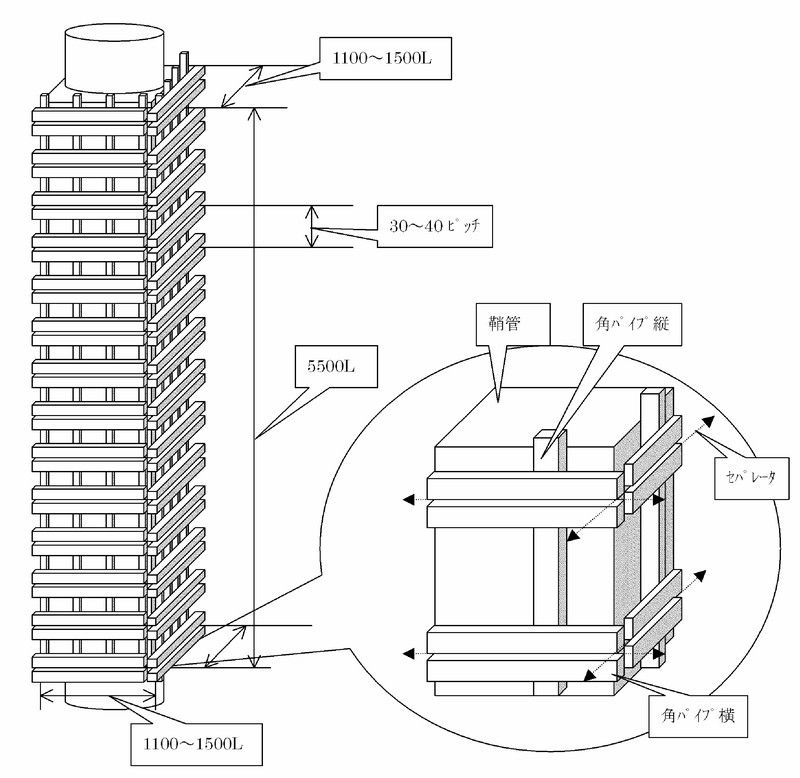

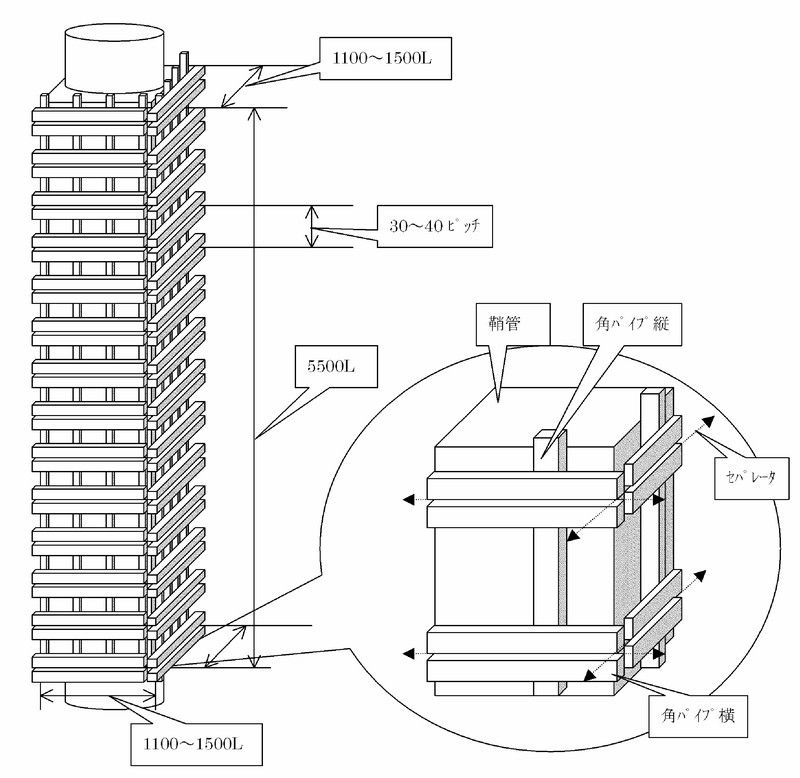

| P89 |

2-2.

杭頭連結材・調整板 |

調整板について、さや管の設計となっているが、現地の取付について、本積算マニュアル(案)は適用できるか? |

「さや管」タイプには、P92

の「調整板取付」の歩掛を参考に、設計者と相談して、以下の点も含め、必要な工程を組み立てて歩掛りをつくる必要があります。

・コンクリート充填等の工種については、「漁港漁場関係工事積算基準」((社)全国漁港漁場協会)の海上でのコンクリート打設の歩掛り等が参考になりま

す。

・また、「さや管」タイプの鋼板は、使用強度必要最小限の板厚(中詰めのコンクリートが硬化し、十分な強度が得られた状態での板厚)とされておりますの

で、コンクリート打設の際の圧力による膨れ対策は必要であると判断されます。この場合、現場条件等を考慮し、コンクリート打設高さ管理、支保工による膨れ

防止等が必要と考えられます。これらの対策を考慮し、適切な経費を算出して下さい。

さや管支保工事例

|

|

| P91 |

2-2.

杭頭連結材・調整板

|

P91

の1)杭頭連結材加工及び2)調整板加工は、工場製作ではなく、現場で製作する場合に適用するとしてよいか? |

本

積算マニュアル(案)では、杭頭連結材及び調整板はあくまでも工場で製作するものと考えております。

従いまして、P91の1)杭頭連結材加工及び2)調整板加工は、現場で製作する歩掛ではありません。これは、工場で製作した杭頭連結材、あるいは調整板を

杭の打設精度に合わせて、現場にて調節加工するための歩掛です。

杭が図面通りの精度で打設され、調節加工が必要でない場合等は、考慮する必要はありません。 |

|

| P91 |

2-2.

杭頭連結材・調整板

|

「杭頭連結材加工 2組当り」の作業内容、あるいは加工に含まれている範囲について知りたい。 |

「杭頭連結材加工」は、杭頭構造によっては杭の打設精度により、杭頭連結部を現場で調整する必要がある場

合があり、そのための作業を計上しております。 例えば、

・杭を直接溶接にて接合する構造で、杭が高止まりした場合、工場製作した杭頭連結材の杭部(精度を考慮してあらかじめ長めに加工)を切断する。

・水平材を直接溶接にて接合する構造で、杭間隔に合わせ工場製作した水平材(これも精度を考慮してあらかじめ長めに加工)を切断する。等が考えられます。

従いまして、現場にて調整不要な杭頭構造の場合は計上する必要がないものです。 |

|

| P94 |

3-1.

浮体据付工

3-1-2浮体据付 |

本積算マニュアル(案)のP.94浮体据付工のうち、

代価表(浮体据付1基あたり)ですが、この対象となる浮体の規格は特に

定められていますでしょうか?使用船舶から判断しますと、比較的規模の大きいものが対象でしょうか?

この度、ご質問をさせていただきました趣旨は、15m×3m程度の浮体を設置する場合の歩掛で悩んでおりまして、見積とすべきか、本

積算マニュアル(案)を適用できるかを検討しております。本積算マニュアル(案)を適用する場合、これ程大きな船舶を用いる必要はないのかなと感じており

ますが、例えば、とび工及び普通作業員(各3人)は、対象浮体の規模に関わらず、使用できるかどうかを教えていただければと思います。 |

本積算マニュアル(案)は、別途とりまとめました「

浮体式係船岸設計・施工マニュアル(案)平成12年12月」とセットとして考えているものであります。設計・施工マニュアルでは、規模の詳細は述べており

ませんが、例えば標準状態として少なくとも軽自動車程度は、浮体に進入してくる規模と想定しており、積算マニュアル(案)もこのような考えから取りまとめ

ております。したがいまして、お考えの浮体式係船岸につき、P.94の3-1-2が適切でないと判断されるのは当然あり得ることであり、この場合見積によ

るのが妥当かと存じます。なお、普通作業員、とび工につきましては、どのような据付作業とするか判りませんのでお答え致しかねますが、浮体の規模の大小に

比較的左右されない歩掛ではないかと考えます。 |

|

| P95 |

3-1.

浮体据付工

3-1-3ローラー取付調整 |

ローラー取付調整の範囲は、仮付けから本溶接までか? |

そのとおりです。 |

|

| P97~p98 |

4-1.

連絡橋架設工

4-1-2.連絡橋架設 |

連絡橋架設の代価表に架設工具損料が計上されていますが、諸雑費のように使用機械の○%という形で計上さ

れるのか?あるいは、見積もり徴収し、損料(見積単価)を計上するのか?架設工具損料の計上方法について教えて下さい。 |

本積算マニュアル(案)の作成に当たりましては、全国で確定流通している歩掛については、それを準用して

おります。橋梁関係につきましては、橋梁工事の歩掛を準用しております。従いまして、通常の連絡橋架設につきましては、国交省で全地区統一単価として定め

られております。「橋梁用架設工具損料(鋼橋)供用日当り単価」を用いて下さい。 なお、特別な架設工事を必要とする場合は設計者においてご判断下さい。 |

|

P107

(P32) |

第5章

付属工 |

進入防止柵、滑止めを現場施工で計上したいが、その労務費は間接労務費(工場=45%)に含まれていると

解してよいか。 |

間接労務費(工場)の内容は、P32に示すとおりで、直接工事に従事する労務費ではありません。したがっ

て、ご質問の工事を現場で行うには、P107「付属工」として取り上げて、「進入防止柵」、「滑止取付」を設けて、材料費、施工に必要な労務費を計上して

下さい。物価版や類似の歩掛を参照下さい。

なお、本積算マニュアル(案)では、標準的構造を考えており、これから外れるものについては、設計者においてご判断下さい。 |

|